Por: Hazzam Gallego

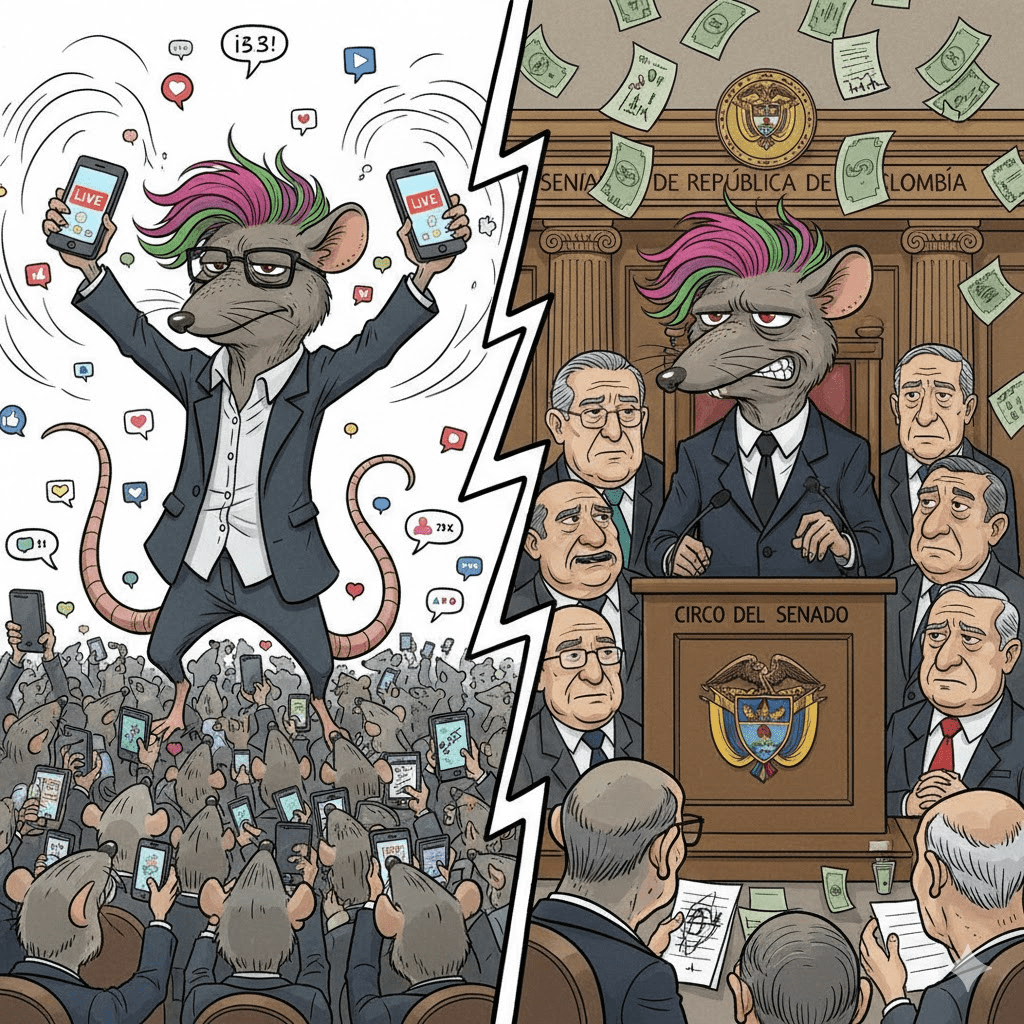

La política en Colombia se volvió un show. Ya no se gana en los barrios ni en los debates, sino en el celular. Hoy un político no necesita estudios superiores, tampoco un proceso gradual desde las bases: antes se empezaba como miembro de una JAC, o edil, se pasaba a concejo, luego a diputación, de diputado a representante, y así se escalaba. Hoy muchos quieren saltarse todos esos pasos, llegar al Senado sin saber cómo funciona la cosa. Ni conocen el trámite de una ley, ni el presupuesto, ni el pacto político real. Porque claro: ya no hace falta una hoja de vida preparada, ni conocimiento. Basta con una cámara y un discurso que genere viralidad. Basta con decir lo que todos quieren escuchar. Y eso está pasando. Los partidos, incapaces de formar líderes desde abajo, prefieren fichar influencers que prometan emoción más que resultados.

Un caso ilustrativo es el de Jota Pe Hernández. En las elecciones de 2022 obtuvo cerca de 189.291 votos, convirtiéndose en uno de los senadores más votados del país. No venía de escaleras políticas ni de redes clientelares tradicionales: su fuerza estaba en YouTube, en las redes, en su capacidad de mover emociones y señalar corruptos. Su discurso de indignación contra “los mismos de siempre” conectó con miles de jóvenes cansados del sistema. Esa votación lo puso incluso por encima de figuras con larga trayectoria política. Pero con el tiempo, Jota Pe terminó siendo una decepción. Se presentó como un rostro diferente, un ciudadano común que enfrentaba a los corruptos, pero en el Congreso se diluyó entre contradicciones, alineándose según lo que más le conviene. Su papel de outsider (ajeno al sistema) se transformó en un personaje más del espectáculo político. La indignación que antes parecía genuina ahora se siente calculada, y su voz —que prometía independencia— suena cada vez más como un discurso preparado del mismo sistema que decía combatir.

En la reciente consulta interna del Pacto Histórico para definir aspirantes al Senado y la Cámara, Wally Opina (Walter Alfonso Rodríguez) sacó aproximadamente 137.821 votos, una cifra que lo posicionó como una de las revelaciones políticas del momento. Su éxito no vino de la estructura partidista ni del debate de ideas, sino del poder de las redes. Hablaba como la gente del común: sin filtro, sin miedo, con rabia. Ese lenguaje callejero y provocador lo hizo conectar con miles de seguidores que veían en él una voz rebelde frente al sistema, un personaje impredecible, arrogante, incapaz de respetar incluso a quienes lo apoyan. Hoy, más que un crítico del poder, es uno de sus defensores más ruidosos, dispuesto a insultar o humillar a quien piense distinto. Su estilo, entre la vulgaridad y el egocentrismo, lo mantiene en tendencia, pero vacía su discurso de contenido.

Otro ejemplo es “Lalis” (Laura Daniela Beltrán), influenciadora bogotana que en la pasada consulta logró 26.718 votos por el Pacto Histórico. Su imagen joven, emocional y cercana la hizo símbolo de representación femenina y progresista, pero también evidencia el nuevo modelo de “política express”: sin bases, sin recorrido y con mucha cámara. Después de haber sido contratista del actual gobierno, su salto a la política suena más a estrategia que a vocación. De denunciar al poder pasó a alinearse con él. Hoy su discurso parece calculado, más pendiente del impacto en redes que de la coherencia o el contenido. Y ese es el riesgo: cuando la política se vuelve un escenario de validación digital, ya no importan las ideas, solo los likes. Estas cifras muestran que esta nueva política no es trivial: mueve gente, concita apoyos reales, no solo ruido digital.

Hernán Muriel, creador de “Cofradía para el cambio”, también se subió al tren: ganó en la consulta del Pacto impulsado más por su comunidad digital que por una estructura política real. Su capital no fue un partido ni una trayectoria, sino una audiencia. Pero detrás de esos votos no hay formación política, ni ideología clara, ni propuestas profundas. Hay emoción, hay empatía, hay fe. Pero la fe no legisla.

Y si hablamos de extremos, Polo Polo es el ejemplo más grotesco del fenómeno. Llegó al Congreso con una de las votaciones más altas de una minoría, autoproclamándose símbolo del “negro que no necesita cuotas”. Un senador que, paradójicamente, legisla en contra de las mismas comunidades que dice representar. Su discurso es una mezcla de provocación, odio, egocentrismo y victimismo constante. Polo Polo entendió a la perfección la lógica del algoritmo: la rabia vende, el escándalo da alcance y el alcance se traduce en poder. Pero su política es puro espectáculo: gritos, insultos y cámaras. Una diva política que vive del show y no del contenido. El problema es que, mientras él se graba indignado, el país sigue igual —o peor—, y su figura se vuelve símbolo de lo que pasa cuando la política se convierte en entretenimiento.

Lo preocupante es que muchos de estos nuevos políticos no han pasado por una escuela política ni por el ejercicio de responsabilidad local. No conocen el Estado desde dentro, no han gestionado proyectos concretos, no han afrontado contradicciones políticas ni institucionales. Muchos llegan con un libreto emocional, pero sin base técnica ni capacidad de diálogo.

Antes los jóvenes queríamos aprender de historia política, de ideologías, de estudios sociales y legales. Nos formábamos en base política, en partidos, en organizaciones sociales, en debates. Sabíamos que había que peregrinar por juntas de acción comunal, concejos municipales, curules pequeñas, cargos locales. Se valoraba el esfuerzo, la constancia, el conocimiento. Hoy muchos ni siquiera quieren aspirar a esas posiciones intermedias; van directo a lo máximo, sin entender que lo máximo exige saber lo mínimo.

Y ahí está la traición más profunda: promocionan la “transparencia”, la “crítica al poder”, la “voz del pueblo”, pero operan bajo los mismos esquemas clientelares o emocionales que critican. El caso de Lalis, quien ha sido contratada por el Estado antes de desplegar una carrera política clara, y el de Polo Polo, quien obtuvo apoyos de sectores tradicionales para catapultarse, revelan que detrás del discurso antielitista a veces hay alianzas muy elitistas.

Y cuando todo eso falla, queda el contraste inevitable: ¿Dónde están los líderes con convicción? Cuando existieron candidatos como Carlos Gaviria Díaz, las plazas se llenaban porque la gente quería escuchar ideas con sustancia. Gaviria hablaba desde la claridad, con bases éticas, con respaldo intelectual, con años de lectura en su mente. No necesitaba viralidad para ganar respeto. Tenía propuestas que no dependían del aplauso inmediato. Su posición era firme, no fluctuaba según la corriente del momento.

Hoy vemos políticos frágiles —influencers con límites— que apoyan solo lo que les da votos, que evitan el conflicto real porque temen perder seguidores, que cuidan su “marca personal” antes que su coherencia. Se adaptan, modulan, callan, se reinventan según el aire digital. No preguntan, no critican, no absorben el disenso. Solo repiten lo que funciona en el feed.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. En los Estados Unidos, en Italia o en Brasil se ha consolidado el mismo patrón: la política se alía con la industria de la atención. Donald Trump entendió el algoritmo antes que los demás: convirtió la indignación en espectáculo, y el espectáculo en poder. Así permitió que figuras como Charlie Kirk fueran fundamentales para su campaña. Kirk terminó siendo símbolo de la polarización más extrema: (Odio, Xenofobia y Homofobia). Las redes no solo fabrican líderes: también pueden destruirlos. En Italia, Beppe Grillo —comediante y bloguero— fundó un movimiento político que llegó al gobierno. En Brasil, Jair Bolsonaro usó el ecosistema digital para transformar la rabia en votos.

Y hoy esa estrategia se replica con precisión en América Latina. Nayib Bukele, en El Salvador, ha entendido cómo usar influencers internacionales para pulir su imagen de “dictador chévere”: pagar campañas digitales, invitar creadores de contenido, proyectarse como el político cool y moderno mientras concentra más poder. En el otro extremo, Nicolás Maduro aplica el mismo método desde la orilla opuesta: usa youtubers y tiktokers afines para suavizar la narrativa del autoritarismo, mostrar cercanía con los jóvenes y dar la impresión de apertura. Ambos, polos distintos, usan la misma fórmula: la seducción digital para maquillar el autoritarismo.

Lo que une a todos es la lógica: la emoción inmediata gana sobre la reflexión lenta. Y cuando el algoritmo premia el conflicto, la política se vuelve un campo minado de polarización.

El riesgo es evidente: cuando la política se convierte en entretenimiento, el ciudadano se vuelve espectador. Observa, comenta, reacciona, pero ya no participa de manera crítica. Se confunde la acción cívica con el retuit, el voto con el like. Lo público se diluye en el flujo incesante de contenidos, y la democracia empieza a funcionar bajo la lógica de la plataforma: rapidez, impacto, superficialidad. Lo que antes era deliberación ahora es espectáculo. Y el espectáculo, por definición, no busca resolver nada; busca mantenerse en escena.

No se trata de condenar a los nuevos actores ni de romantizar la vieja política. Lo viejo falló demasiadas veces. Pero aceptar este modelo sin cuestionarlo es aceptar que el liderazgo se mida en métricas digitales y no en decisiones reales. Si seguimos eligiendo a nuestros representantes como si escogiéramos influencers en Instagram, terminaremos gobernados por trending topics (temas virales del momento), no por ideas. Y cuando eso ocurra —si no ha ocurrido ya—, la democracia dejará de ser un espacio de construcción colectiva para convertirse en un feed infinito de opiniones volátiles.

Quizá lo más urgente no sea desactivar las redes, sino reaprender a pensar fuera de ellas. Entender que un político no se mide por su número de seguidores, sino por su capacidad de gestionar el desacuerdo. Que la indignación puede ser el inicio de un cambio, pero nunca su motor permanente. Y que el verdadero poder no está en quien más grita, sino en quien todavía puede escuchar.

Porque, al final, ¿qué se puede esperar de un país que viraliza el show, el chisme, la infidelidad, que populariza personas estúpidas y que poco promueve la cultura, la ciencia y la literatura? Es normal que estemos camino a una política cada vez más sectaria que, si sigue así, en un futuro nos llevará no solo a más polarización sino a una nueva guerra interna: ya no entre conservadores y liberales, sino entre dos bandos cuya división ya no será ideológica sino digital-emocional: entre quienes viven del ruido y quienes están cansados del ruido.

Sobre el autor:

Columnas recientes

Busca columnas por autor

Deja un comentario