Por: Hazzam Gallego

Hay días en los que la vida parece un chiste de mal gusto. Ahí estás, lleno de sueños, de esfuerzo, de ganas de comerte el mundo, pero lo único que te llega es un portazo en la cara. Prepararte, estudiar, quemarte las pestañas pensando que todo valdrá la pena, solo para darte cuenta de que lo que te prometieron no existe. Que el camino no lleva a ninguna parte. Que no importa cuánto te esfuerces, no importa si amas lo que haces o si tu talento brilla más que el sol, la puerta sigue cerrada.

Vas de entrevista en entrevista, con una sonrisa que ya se siente más como una máscara que como parte de ti. «Estás sobrecalificado», te dicen. Y lo que realmente significa es que eres demasiado para ellos, pero no suficiente para romper con su maldita burbuja de mediocridad. ¿Y qué queda? Te ofrecen miserias, sueldos que apenas te alcanzan para sobrevivir, pero quieren exprimir cada gota de tu intelecto, de tu esencia, hasta que te sientes vacío.

Te rompe un poco más cada día. Al principio, lo soportas, porque te han enseñado que rendirse es de cobardes, que hay que seguir intentando. Así que lo haces. Te levantas, te sacudes el polvo, vuelves a empezar. Pero llega un punto, un momento de claridad brutal, donde te das cuenta de que la vida ya te está diciendo: «basta». Ya no hay más intentos. Ya no queda nada que probar. Porque aquí, en este lugar que alguna vez llamaste hogar, no hay espacio para ti.

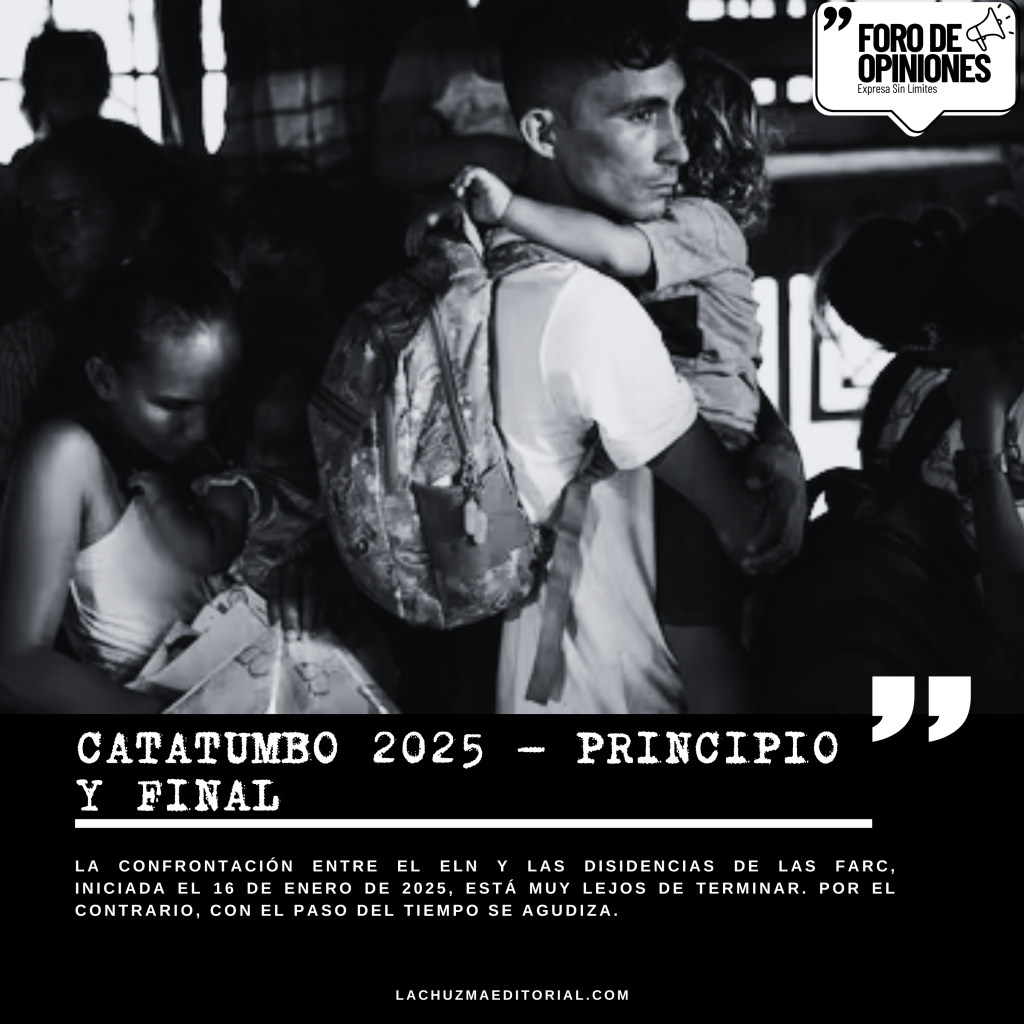

Entonces, te miras en el espejo y ves a un desconocido. A alguien que ha sacrificado su esencia, su juventud, su brillo. Todo para terminar con las manos vacías, con las puertas cerradas en la cara. Y te preguntas: ¿valió la pena? Sabe la respuesta, aunque duela. Y es entonces cuando la única opción que te queda es la más dolorosa. Tomar la maleta, abandonar lo que eres, lo que construyes, y convertirte en nadie en un lugar nuevo. Deja atrás tus raíces, tus sueños y enfréntate a una vida que nunca imaginaste, lejos de todo lo que una vez te definió.

Es como morir sin morir. Es arrancarte a ti mismo de tu vida, de tus pasiones, de tus luchas, de todo aquello que alguna vez te hizo sentir vivo. Es un vacío que se instala en el pecho, que se cuela entre tus costillas y te deja sin aire. Es mirar alrededor y ver cómo el mundo sigue, cómo los días pasan para los demás, mientras tú te desvaneces en el fondo, invisible, irrelevante. Y el peor de los miedos no es empezar de cero, sino el silencio que queda cuando te das cuenta de que ya nadie te espera del otro lado.

No es solo el miedo a lo desconocido, es la certeza de que el tiempo sigue su curso, que los que dejaste atrás seguirán viviendo sin ti, que la vida de la que una vez fuiste parte continuará como si nunca hubieras existido. Que los amigos se irán olvidando, que tu sombra pasará desapercibido, que estabas rodeado de falsas intenciones, que tu nombre se borrará de las conversaciones, de los recuerdos, de los corazones. Y en ese silencio, te enfrentas a la cruel realidad de que fuiste parte de un sistema que nunca te valoró, que te empujó al abismo, y cuando caes, ni siquiera se molesta en mirar.

Te conviertes en un fantasma que deambula entre sombras, buscando un sentido que tal vez nunca llegue. Y mientras más te aferras a lo que eras, más se escapa, más te consume la idea de que quizá nunca perteneciste realmente, que el lugar que tanto anhelabas ocupar nunca estuvo destinado para ti.

El país te pierde. Te pierdes. Y todo sigue igual.

Sobre el Autor:

Columnas recientes

Busca Columnas por Autor

Deja un comentario